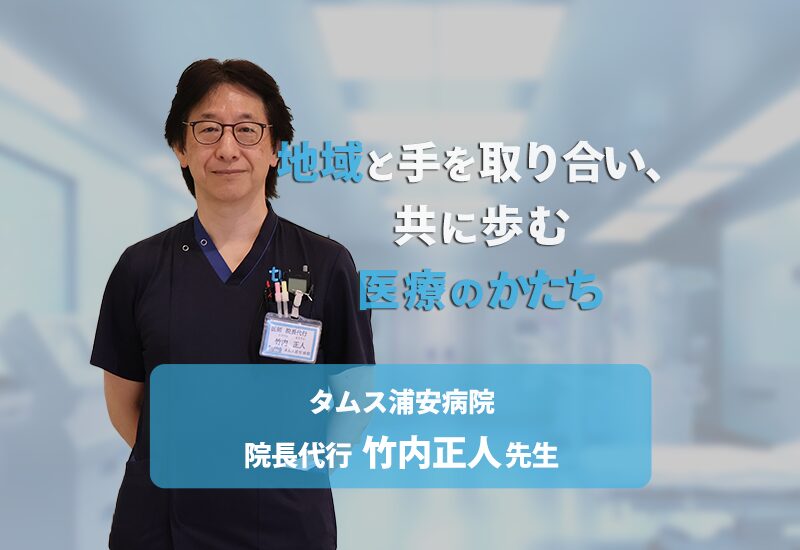

地域と手を取り合い、共に歩む医療のかたち

今回、タムス浦安病院 院長代行でいらっしゃる竹内 正人先生にご登場いただき、貴重なお話を伺いました。

-現職であるタムス浦安病院について、概要を教えてください。

当院は病床数199床を有し、内訳として回復期リハビリテーション病棟134床、地域包括ケア病棟44床、緩和ケア病棟21床で構成されています。リハビリとケアに特化した病院であり、医療従事者とのチーム医療を重視しつつ、地域医療とのネットワーク構築にも力を入れています。単なる病院機能の提供にとどまらず、地域包括ケアシステムを支える基盤作りや、地域共生社会の実現に向けたまちづくりの一端を担うことも大切にしています。

-医師としてのこれまでのキャリアについて教えてください。

私は九州出身で、平成3年に山口大学を卒業しました。以後20年ほど、帝京大学千葉総合医療センターで勤務し、リハビリテーション医学の礎を学びました。その後、君津圏域で初めての回復期リハ病棟立ち上げを担い、さつき台病院でセンター長を務めました。この地域では当時、リハビリ専門医が私一人しかおらず、二次医療圏のニーズに応える形で「総合公益リハケアセンター」を立ち上げた経験は大きな転機でした。

さらに千葉県の認知症専門職研修体系構築事業や、地域連携のための多職種ネットワーク形成など、医療・福祉・地域を統合する活動にも関わってきました。平成31年からはタムス浦安病院に着任し、高次脳機能障害や回復期リハを専門にしつつ、千葉大学リハビリテーション教育センターの特任教授も務めています。

-現在の臨床現場で大切にしていることは何でしょうか。

私の医療の根底にあるのは「医療と福祉と地域を統合すること」です。病気を治すだけでなく、心や生活環境を含めた「人間全体」を見て支えることが重要だと考えています。さらに、現場力をボトムアップで高め、質の高いチーム連携を築くことに注力しています。

タムス浦安病院では、緩和ケアや高次脳機能障害の窓口として地域の要請に応え、千葉大学病院・浦安市・グループ法人の三位一体で連携を図りながら、地域にとってなくてはならない存在を目指しています。

-経営やマネジメントの面ではどのように取り組まれていますか。

タムスグループ全体で強固な経営基盤を持っており、各病院は毎月詳細なKPIやKGIをもとに経営状況を分析・報告しています。私は経営会議にも関わり、国の医療政策の動向を先読みしながら病院運営に反映させています。

また、院内では多職種を巻き込んだ経営会議を行い、管理職だけでなく各職種がどのように連携できるかを重視しています。育成の面では教育委員会を中心に「教育者を育てる教育」に力を入れ、共通する背景理論(動く・食べる・生きる支援)を多職種に浸透させています。医療者個々のスキルアップだけでなく、全体で同じ方向を目指すことを意識して取り組んでいます。

-最後に、読者の方へのメッセージをいただけますか?

医療の本質は、病気を治すことにとどまらず、患者さんの心や生活、そして人生全体を支えていくことにあります。私たち医師は、医療と福祉、そして地域を一つにつなぎ、人が「生きる」ことを支える存在でなければなりません。

そのためには、専門職としての知識や技術の研鑽はもちろん、チームの力を最大限に引き出すことが重要です。現場の力をボトムアップで高め、共通の背景理論のもとに多職種が同じ方向を向いて連携することで、はじめて質の高い医療が実現できます。

また、地域のネットワークづくりでは「ただ集まる」のではなく、課題を明確にし、解決へ導く姿勢が求められます。地域の声に耳を傾けながら、医師が医学的な立場から方向性を示し、多職種や住民と共に歩むことが大切です。

私たち一人ひとりの取り組みが、患者さんの安心、家族の支え、そして地域全体の希望へとつながっていきます。これからも共に学び合い、支え合いながら、地域包括ケアと共生社会の実現を目指していきましょう。