「生きるに寄り添う」——その言葉に込めた覚悟

2012年の開業時、「生きるに寄り添う」という理念を掲げた岩野理事長。その言葉は一見やさしく聞こえるが、実際にそれを実践しようとすると、血の涙が出るような覚悟が求められるという。かつて「津波が来ても逃げないクリニック」という強い言葉を掲げていた時期もあり、それほどまでに「寄り添う」という行為には決意が必要だった。現在は「24時間365日、生きるに寄り添うチームになる」、そして「〇百年続く事業にする」という目標を掲げている。開業当初は事業の継続性まで深く考えることはなかったが、地域から必要とされる存在となるにつれ、簡単に閉じることは許されないと実感するようになった。地域のインフラとして長く続く医療を築くことが、自分たちの使命だと語る。

「人がその人らしく生きることを支える医療とは何か」——この問いに明確な答えはない。「その人らしさ」と言いながらも、医療者自身の価値観や固定観念を通して相手を見てしまうことがある。本当に多様性を受け入れ、ありのままの姿を尊重することは、言葉にする以上に難しい。しかし、そこにこそ医療の本質があると岩野理事長は感じている。

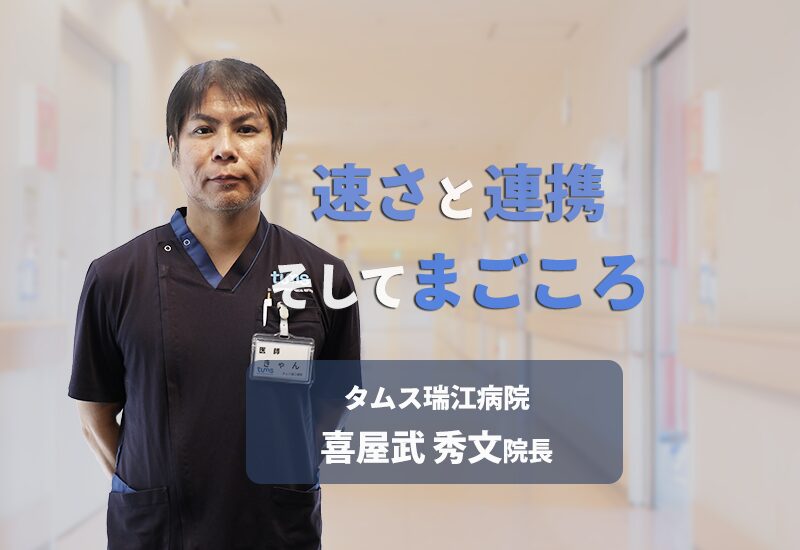

かつて救急医療の最前線で働いていた経験は、現在の在宅医療にも大きく生かされている。救急から在宅へというのは単なる方向転換ではなく、医療の連続だという。超高齢社会において、救急医療の最も効率的な形は在宅の中にあるとも言える。三次救急からER型救急へと変化する中で、高齢者救急の比重は増した。当初はモチベーションを保つことが難しい時期もあったが、次第に「高齢者救急」こそ今の時代に必要な医療だと気づいた。集中治療ではなく、患者や家族の希望を尊重し、「どこまで医療を行うか」を共に考える——その姿勢が救急にも在宅にも共通している。ERで培った柔軟な対応力は、今も在宅の現場で生かされている。

訪問診療を始めて以来、誰も断らず診療を続けてきた結果、「高齢者医療」「緩和ケア」「障害児者医療」という三本柱が自然に形成された。救急出身で当初は緩和ケアの経験がなかったが、在宅で学び直し、今では「良い緩和ケアができている」と自負する。小児医療も未経験から学び、非常勤の小児科医と連携しながら診療を行っている。将来的には常勤の小児科医を迎え、体制をさらに強化したいと考えているという。

また、開設当初は人工呼吸器をつけた子どもたちが家から一歩も出られない状況にあった。その現実を変えるため、「医療型特定短期入所事業」を立ち上げた。今では報酬体系も整い、在宅医療の現場でも重要な分野となっているが、泊まりを伴うレスパイト入所では赤字になるなどの課題も残る。制度が整っていても、人工呼吸器をつけた子どもを診ることへの“漠然とした恐怖”が壁となっている医療機関も多い。だからこそ、自らのノウハウを共有し、支援の輪を全国に広げていくことが必要だと考えている。

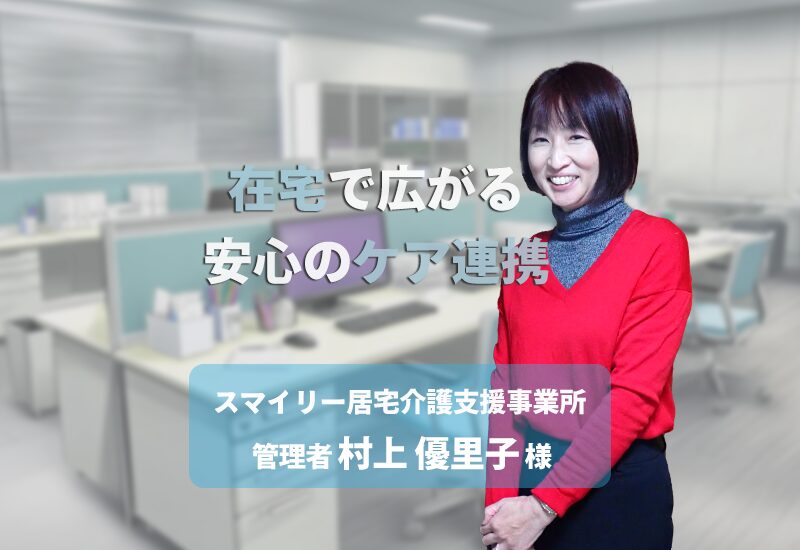

人が望む場所で望むように生きるためには、チーム医療の連携が欠かせない。中でも最も重要なのはヘルパー、次にリハビリセラピストの存在だという。訪問リハビリは単なる機能回復ではなく、「畑仕事をしたい」「漬物をつけたい」といった“その人らしい生きる支え”を見つけ、それを実現することに意味がある。当診療所では訪問看護ステーションを併設せず、診療所内にリハビリ部門を置いている。リハビリにはリスクも伴うため、他所に任せるのではなく、自分たちのチームで責任を共有することを重視しているからだ。

在宅医療の現場で人を育てる上で大切にしているのは、知識や技術だけでなく、人と人との関わりに耐え、真正面から向き合える人間力である。入職後1ヶ月間は必ず院長と同行し、在宅医療・地域医療の文化を体得してもらう。技術を学ぶのではなく、「なぜこの地域に医療が必要なのか」を理解することが目的だ。この文化をどう次世代に継いでいくかが、今後の大きな課題でもある。

また、医療業界にはパワーハラスメントという構造的な問題がある。意図せぬ“強い指導”がハラスメントとなることもあるため、教育と人材育成の在り方を見直し、誰もが安心して学べる環境づくりを進めている。

「生きるに寄り添う」——それは、やさしさではなく覚悟の言葉。地域の中で、患者一人ひとりの人生とともに歩み続ける。その信念が、日々の実践と人材育成、そして未来への継承へとつながっている。